CONTACT

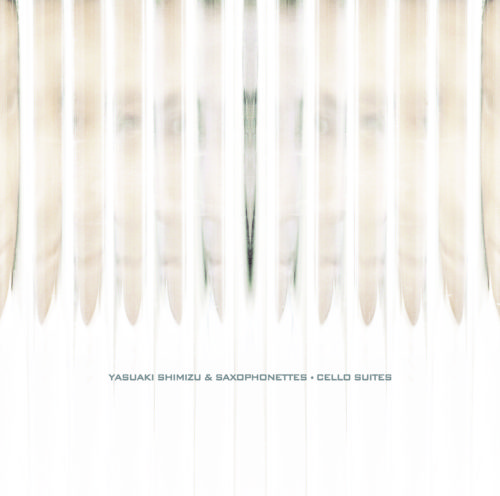

YASUAKI SHIMIZU

CELLO SUITES

CELLO SUITES

チェロ・スウィーツ

ビクター VICL-62359/60

Victor Entertainment VICP-63779-80

-

1Suite 1 - Prélude (第1番 プレリュード) Suite 1 - Prélude

-

2Suite 1 - Allemande (第1番 アルマンド) Suite 1 - Allemande

-

3Suite 1 - Courante (第1番 クーラント) Suite 1 - Courante

-

4Suite 1 - Sarabande (第1番 サラバンド) Suite 1 - Sarabande

-

5Suite 1 - Menuet I, II (第1番 メヌエット I, II) Suite 1 - Menuet I, II

-

6Suite 1 - Gigue (第1番 ジーグ) Suite 1 - Gigue

-

7Suite 2 - Prelude (第2番 プレリュード) Suite 2 - Prelude

-

8Suite 2 - Allemande (第2番 アルマンド) Suite 2 - Allemande

-

9Suite 2 - Courante (第2番 クーラント) Suite 2 - Courante

-

10Suite 2 - Sarabande (第2番 サラバンド) Suite 2 - Sarabande

-

11Suite 2 - Menuet I, II (第2番 メヌエット I, II) Suite 2 - Menuet I, II

-

12Suite 2 - Gigue (第2番 ジーグ) Suite 2 - Gigue

-

13Suite 3 - Prelude (第3番 プレリュード) Suite 3 - Prelude

-

14Suite 3 - Allemande (第3番 アルマンド) Suite 3 - Allemande

-

15Suite 3 - Courante (第3番 クーラント) Suite 3 - Courante

-

16Suite 3 - Sarabande (第3番 サラバンド) Suite 3 - Sarabande

-

17Suite 3 - Boureee I, II (第3番 ブーレ I, II) Suite 3 - Boureee I, II

-

18Suite 3 - Gigue (第3番 ジーグ) Suite 3 - Gigue

-

1Suite 4 - Prelude (第4番 プレリュード) Suite 4 - Prelude

-

2Suite 4 - Allemande (第4番 アルマンド) Suite 4 - Allemande

-

3Suite 4 - Courante (第4番 クーラント) Suite 1 - Courante

-

4Suite 4 - Sarabande (第4番 サラバンド) Suite 4 - Sarabande

-

5Suite 4 - Gavotte I, II (第4番 ガヴォット I, II) Suite 4 - Gavotte I, II

-

6Suite 4 - Gigue (第4番 ジーグ) Suite 4 - Gigue

-

7Suite 5 - Prelude (第5番 プレリュード) Suite 5 - Prelude

-

8Suite 5 - Allemande (第5番 アルマンド) Suite 5 - Allemande

-

9Suite 5 - Courante (第5番 クーラント) Suite 5 - Courante

-

10Suite 5 - Sarabande (第5番 サラバンド) Suite 5 - Sarabande

-

11Suite 5 - Gavotte I, II (第5番 ガヴォット I, II) Suite 5 - Gavotte I, II

-

12Suite 5 - Gigue (第5番 ジーグ) Suite 5 - Gigue

-

13Suite 6 - Prelude (第6番 プレリュード) Suite 6 - Prelude

-

14Suite 6 - Allemande (第6番 アルマンド) Suite 6 - Allemande

-

15Suite 6 - Courante (第6番 クーラント) Suite 6 - Courante

-

16Suite 6 - Sarabande (第6番 サラバンド) Suite 6 - Sarabande

-

17Suite 6 - Gavotte I, II (第6番 ガヴォット I, II) Suite 6 - Gavotte I, II

-

18Suite 6 - Gigue (第6番 ジーグ) Suite 6 - Gigue

1990年代後半に『チェロ・スウィーツ 1.2.3』と『チェロ・スウィーツ4.5.6』の2枚に分かれてリリースされたテナーサキソフォンによるJ.S. バッハ 「無伴奏チェロ組曲」を完全収録。

-

1954年静岡県に生まれた清水靖晃は、両親の影響を受け、幼少からクラシックのみならず、ジャズ、ラテンなど様々な音楽に親しみ、ごく自然にみずからも楽器に手を触れるようになる。そして70年代、卓越したサキソフォン奏者として音楽シーンに登場。やがて坂本龍一など、申し分のない演奏者と共演し、清水自身のバンド「マライア」の活動により注目を集める。80年代後半から一時期は、拠点をパリに移し、ヨーロッパやアフリカの音楽家たちと創作活動を展開。要するに、既存の枠組みに固執しない清水という音楽家は、いわゆる「アカデミックな」クラシック音楽の世界からみると、完全なアウトサイダーといえよう。だがこうした実に多岐にわたる活動の経験こそが、清水独自の創作上の視点を育む土壌となったことは想像に難くない。その清水が96年、J. S. バッハの『無伴奏チェロ組曲』(全6番)にテナーサックスで挑むという試みに着手した。本作は、記念すべきその全曲盤である。

さて、この『無伴奏チェロ組曲』、1720年ころの作品と推定されるが、19世紀末に巨匠P. カザルスによって偶然「再発見」されて以来、いわばチェリストの「聖典」として数あるバッハ作品の中でも特別な輝きを放ってきた。実際、カザルス自身を筆頭に、P. フルニエやM. ロストロポーヴィチ等々、名だたるチェロの名手が演奏を残している。この作品に挑み、みごとに解釈して弾きこなすことは、チェリストとして一流の証である。いやそればかりか、そこには弾き手の人間性が凝縮されて込められており、「崇高さ」が滲み出ているといってもいい。まさに「聖典」といわれるゆえんであろう。このようなクラシック音楽史上に燦然と輝く「名曲」に、清水はいかに挑むのか。バッハの傑作をサキソフォンで演奏し、その卓越した技量を聴衆に披露するだけでも賞賛に値するのかもしれない。だがそれだけで清水という音楽家が満足するはずがない。

まず私たちを驚かせるのは、清水が演奏・録音の場として選択した空間である。いくつか例示すると、倉庫を改築したスタジオのロビー、釜石鉱山花崗岩地下空洞、イタリアの邸宅ヴィラ・コンタリーニ、パラッツォ・パパファーヴァ等である。なぜ、ふつうの録音スタジオではなく、このような多様な空間が選ばれたのだろうか。その答えは、実際に清水の演奏を聴いてみれば自ずと明らかになる。

清水の身体からうまれた息が、サキソフォンを振動させ、空気の波動をうみだし、充実した響きとなって演奏空間の中に放たれる。その結果、いうなれば、楽譜に記されたバッハの音楽が血と肉を与えられ、生命を吹き込まれた響きとして、私たちの耳へと立ち現れてくる。だが清水の音楽はそこで終わらない。ひとたび空間に放出された響きは、その場を構成する壁や天井や床を振動させ、様々な質感をもった空間そのものの響きを産出する(その響きの中には、環境音も含み込まれている)。私たちはバッハを聴いているようでいて、実は、釜石鉱山地下空洞の響きが持つ濃密な質感の手触りを味わい、あるいはまたヴィラ・コンタリーニの硬質な鋭い響きの質感を楽しむ。サキソフォンを介して、バッハと共鳴する空間の鳴り響き。その生成と消滅の絶えざる変容。清水の音楽はまさにそこに宿る。

このような清水版『無伴奏チェロ組曲』を、カザルス等の名演奏と同様に聴こうとするなら、肩透かしを食って戸惑うことになろう。近代的な芸術音楽の呪縛から容易に逃れられない私たちは、バッハ作品の名演奏を聴くとなると、耳の意識を高め、演奏に集中し、具体的な響きの背後にある「偉大なるバッハの精神」に少しでも迫ろうとする。それが作品の価値の源泉であると思い込んでいるから。しかし清水作品の場合、私たちの耳は、「バッハの精神」ではなく、もっと表層的なもの、いわば「響きの皮膚」とでも呼ぶべき音の手触り、触覚的な質感へと引き寄せられてしまう。そこに「崇高なバッハ」は存在しない。だがその手触りや質感は実に魅惑的で、うつくしい。これが清水の独創的なバッハ解釈の真髄であり、鳴り響く音と自由に戯れる聴取のあり方は、現代音楽の一つの方向性をきっぱりと示している。

(桝矢令明)

For detailed information see Cello Suite 1. 2. 3, Cello Suite 4. 5. 6